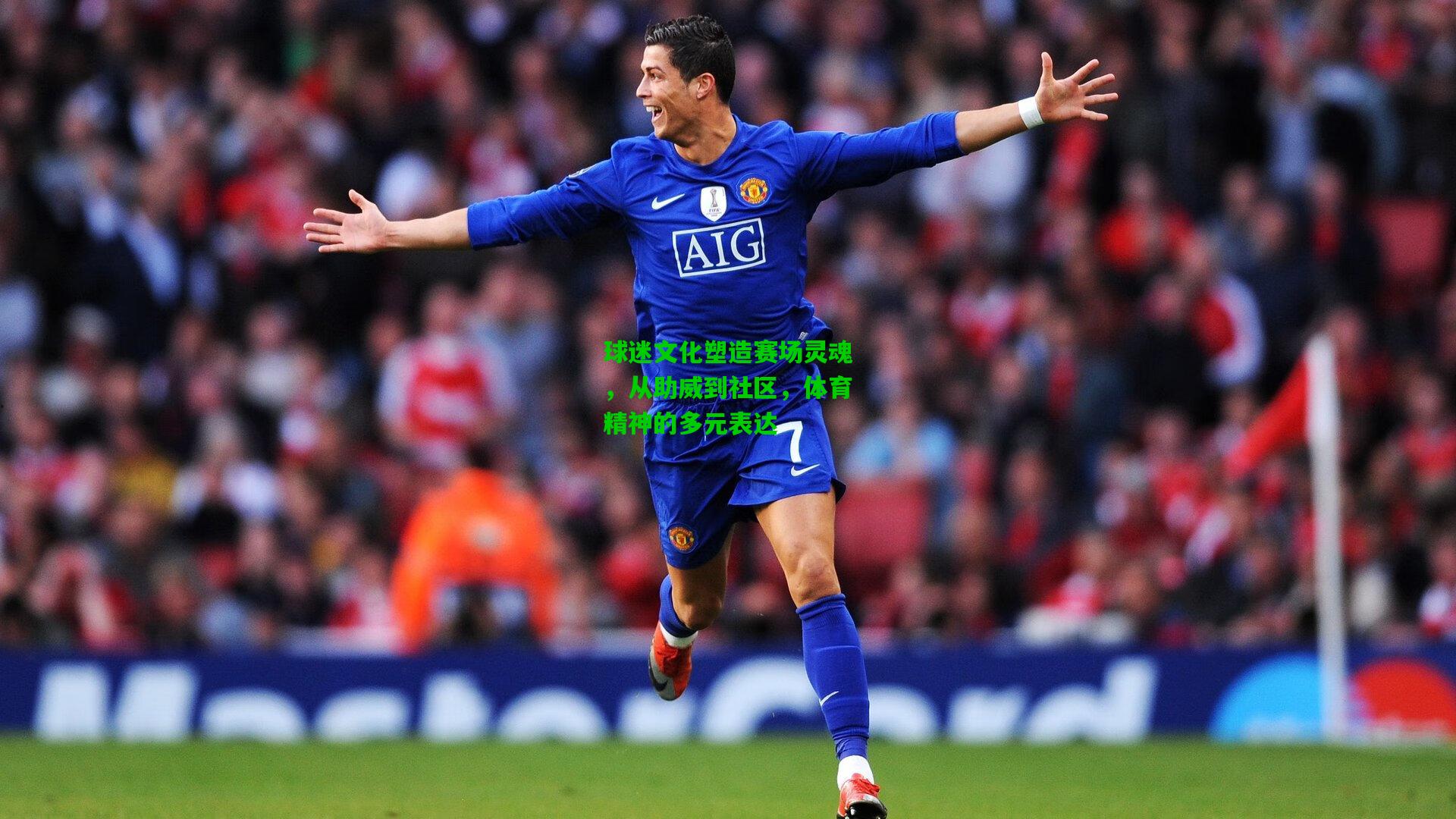

在体育的世界里,胜负固然重要,但真正让比赛超越竞技本身、成为社会现象的,往往是看台上那些激情澎湃的球迷,无论是足球场上的万人合唱,还是篮球馆里整齐划一的呐喊,球迷文化早已成为现代体育不可或缺的一部分,它不仅为赛事注入生命力,更成为连接个体与社群、传统与创新的桥梁。

助威仪式:从口号到艺术

球迷文化的核心表现形式之一是助威仪式,在欧洲足球联赛中,多特蒙德的“黄黑之墙”或利物浦的《你永远不会独行》已成为俱乐部身份的象征,这些助威方式并非偶然,而是经过数十年沉淀的集体创作,意甲球队那不勒斯的球迷会在赛前高举印有城市传奇人物马拉多纳的巨型横幅,将体育与地方历史紧密绑定。

亚洲球迷同样展现出独特创意,日本J联赛的观众席常出现精心编排的纸板拼图,通过颜色变化传递战术鼓励;韩国K联赛的“助威队长”制度则让球迷组织像一支训练有素的乐队,指挥着看台的节奏,这种仪式感不仅提升观赛体验,更让球迷从旁观者变为参与者。

社区归属:超越比赛的纽带

球迷文化的力量远不止于赛场,在英国,许多低级别足球俱乐部依靠球迷信托基金维持运营,当地居民通过众筹成为俱乐部股东,这种模式模糊了观众与经营者的界限,使球队真正成为社区财产,2020年疫情期间,德甲球队柏林联合的球迷自发为隔离居民运送物资,印证了球迷群体作为社会支持网络的价值。

中超俱乐部的球迷协会常组织慈善活动,北京国安的“绿色狂飙”曾发起山区儿童足球装备捐赠,上海申花的“蓝魔”则定期举办退役球员见面会,传承俱乐部历史,这些行动证明,球迷文化能够将竞技热情转化为公益动能。

文化冲突与融合

球迷文化也面临挑战,英格兰足球曾因“足球流氓”问题臭名昭著,但通过严格的会员制与家庭看台政策,英超逐渐重塑形象,相反,土耳其联赛的烟火文化虽被欧足联视为安全隐患,却被本土球迷视作情感表达的必需,如何平衡安全与激情,成为全球体育管理者的共同课题。

跨文化融合则带来新可能,美国NBA借助社交媒体,将金州勇士队球迷的“三分手势”推广为全球篮球迷的通用语言;沙特联赛引进C罗后,当地传统鼓点与葡萄牙助威歌意外碰撞出新的看台文化,这种杂交现象显示,体育正在成为文明对话的特殊载体。

科技重塑互动方式

数字时代为球迷文化添加了新维度,电竞比赛中,弹幕助威让线上观众实时参与;英超推出的“球迷代币”则通过区块链技术赋予投票权,阿根廷博卡青年队甚至开发了VR观赛系统,让远在他乡的支持者感受糖果盒球场的声浪。

但技术也引发争议,部分球迷组织抵制VAR(视频助理裁判),认为其削弱了现场抗议的价值;德甲曾试验“寂静看台”直播,反而凸显了人声鼎沸的不可替代性,这提醒人们:科技应服务于情感,而非替代情感。

从消费到共创

当下,球迷文化正经历范式转移,传统模式下,球迷是内容的消费者;而新一代更渴望共创,挪威球星哈兰德的家乡球队布莱尼,允许球迷参与设计第三客场球衣;西甲马德里竞技的“元球迷”项目,则用元宇宙技术让全球支持者共建虚拟看台。

这种转变背后是年轻群体对“所有权”的渴望,美国职业大联盟的奥斯汀FC俱乐部,在建队初期就让球迷投票决定队徽颜色;日本横滨水手的粉丝甚至能影响替补席换人策略,当球迷从呐喊者升级为决策者,体育民主化便迈出了关键一步。

从古罗马斗兽场的喝彩到今日的TIFO(巨型助威图案),球迷文化始终在追问:体育究竟为谁而存在?当球员谢场时走向看台深鞠一躬,当社区因球队保级成功而彻夜狂欢,答案已然清晰——是那些用热爱浇筑赛场灵魂的普通人,他们用歌声丈量时间,用旗帜标记归属,最终让体育超越输赢,成为人类情感的永恒容器。